一个完整的业务模型包括业务用例场景、业务用例规约、业务用例实现场景、业务用例视图、业务用例实现视图、业务对象模型、业务规则。其中业务用例场景、业务用例规约、业务用例实现场景是重点。

业务用例场景(图像)

业务用例场景用于描述该业务用例在实际业务中是如何做的。在描述业务用例场景时,不能带有“设计”思想在里面,或者“抽象”、“优化”业务过程,它必须和客户认可的实际业务执行一致。一个业务目标,可能对应有多个业务用例场景。例如,交手机费,通过支付宝充值和通过充值卡充值,虽然最终实现的目标一致,但是是两个业务用例场景。

绘制业务用例场景可以用活动图、顺序图、状态图等工具。不同的工具有其使用场景,为了描述清楚业务,可使用多种图,多角度进行分析。

- 如果事情围绕某个东西展开,可以考虑用状态机图;否则使用活动图或顺序图。

- 如果没有复杂的特殊流程,可考虑顺序图;顺序图表达的内容是业务主角或业务工人之间传递的是什么。

- 如果有复杂的流程,可考虑活动图。活动图表达的内容是业务主角或业务工人做什么。

- 如果流程过多,为了避免活动图过于庞大复杂,可考虑只画核心的、重要的分支,细微的、不太重要的分支通过注解来说明。

活动图示例:

状态图示例:

顺序图示例:

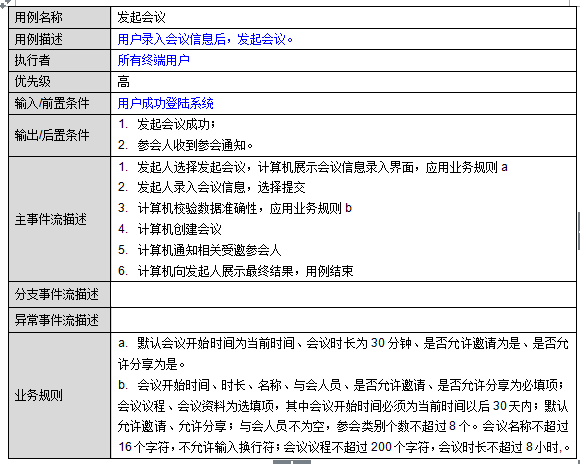

业务用例规约(文字)

文字是图形的有力补充,图形虽然很直观、形象,但是一些细节性的内容还是需要用文字来说明。

业务用例规约示例:

业务用例实现场景(?)

业务用例场景:用于说明业务是怎样执行的。

业务用例实现场景;用于说明如何通过人机交互来完成业务。

业务规则

很多产品经理,在产品策划中不太重视业务规则,大致有两种后果:1.开发人员在开发过程中,不与产品经理商量,自己随意定规则(脱离产品经理的本意);2.开发人员将问题抛回给产品经理,产品经理需要重新整理业务规则,开发工作继续(出来混还是要还的)。所以,业务规则对于一个系统的重要性不亚于业务需求本身。

业务规则大致可以分为三类:

全局规则

是指那些对系统大部分业务起也是作用的规则;全局规则是跨用例的;例如:用户在系统中的所有操作都需要被记录下来;用户需要有权限才能进行操作等。

要注意区分全局规则和非功能性需求。非功能性需求一般都是系统目标,即系统要做什么,而且会有指标来衡量,例如会话峰值并发数。而全局规则是用来限制功能性需求的,例如会话数量达到一定阈值时暂停新会话建立。

全局规则,通常写在用例的补充规约中。交互规则

产生于用例场景中,在活动转移、状态变迁、对象交互时必然会有一些限制条件,这些限制条件叫做交互规则。例如提交订单时要检查数据合法性等。

交互规则通常写在业务用例规约中(见用例规约一章)。内在规则

内在规则是指那些业务对象本身具有的,并不因为外部交互而变化。例如,用户编号:编号唯一、销户后再次申请编号不重复利用。

内在规则通常被写到业务对象描述文档中。

内在规则案例:

| 属性名称 | 类型 | 精度 | 说明(属性的业务含义以及业务规则) |

|---|---|---|---|

| 用户编号 | 字符 | 12 | 供电局编号(3位)+申请用电年份(4位)+流水号(5位)规则:用电编号唯一,销户后再次申请编号不重复利用 |

| 联系方式 | 字符 | 11 | 手机号或座机号 |

业务对象模型

业务对象模型是在领域建模的过程中建立的。

见下一章:领域模型